Einführung

Łódź (dt. Lodz), die Hauptstadt der gleichnamigen Woiwodschaft, ist mit 670.640 (2021) Einwohner*innen (2021; 1939: 680.000) heute die viertgrößte Stadt Polens. Sie liegt ca. 100 km westlich von Warschau. Die 1812 gegründete Industriesiedlung entwickelte sich in rasantem Tempo und wurde bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zum Textilindustriezentrum („Manchester des Ostens“) und zur größten Industriestadt des ,Königreichs Polen' im Zarenreich (vgl. Hinweise unter 'Literatur/Medien*). Sie war auch eine Hochburg der Arbeiterbewegung. Die Stadt galt als multikulturell. 1939 waren knapp 60% der Einwohner*innen katholische Polen, etwa 30% Juden und 9% Protestanten deutscher Herkunft. In der Weltwirtschaftskrise (1930er Jahre) kam es auch infolge der repressiven Minderheitenpolitik Polens zu sozialen und ethnischen Spannungen.

Lodz / Łódź

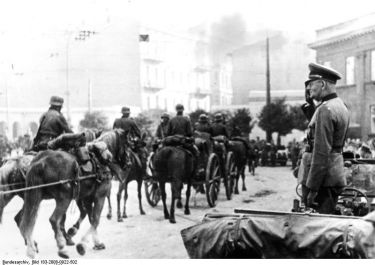

Am 9. September 1939 nahm die deutsche Wehrmacht Lodz ein, an der Spitze General Maximilian Freiherr von Weichs; volksdeutsche Einwohner*innen applaudierten (s. Foto). Die Stadt mit dem umliegenden Industriegebiet lag zunächst im Generalgouvernement, wurde aber am 8. November Teil des „Reichsgaus Wartheland“, der vom Dritten Reich völkerrechtswidrig annektiert wurde (vgl. Annektierte 'Eingegliederte Gebiete'). Im April 1940 wurde die Stadt nach dem General und NSDAP-Mitglied Karl Litzmann (1850–1936), der im Ersten Weltkrieg mit „seiner“ Division in einer Kesselschlacht bei Łódź gesiegt hatte, in Litzmannstadt umbenannt. Die Besatzer machten sich bald daran, das Ziel von Gauleiter Arthur Greiser umzusetzen, den Warthegau so schnell wie möglich zu „germanisieren“, d.h. „polen- und judenfrei“ zu machen.

Vorgehen gegen Polen

Nach dem deutschen Überfall wurden ab November 1939 zehntausende Polen*innen aus ihren Wohnungen vertrieben und in das Generalgouvernement „umgesiedelt“. SS- und Polizeieinheiten machten Jagd auf Angehörige der polnischen Führungsschicht und nationalpolnische Aktivisten (vgl. „Intelligenzaktion“). Ende 1939 hatten das Einsatzkommando 2 der Einsatzgruppe III, (volks-)deutscher Selbstschutz und Wehrmacht in den polnischen Westgebieten etwa 50.000 Menschen getötet: Im November 1939 wurden bei 'Aktionen' in Lodz und Umgebung etwa 1.500 Männer festgenommen; hunderte wurden in den ca. 20 km entfernten Lućmierz-Wäldern erschossen (neben der Straße nach Zgierz, GPS 51.893611, 19.368333).

Das Gefängnis Radogoszcz wurde von der Gestapo „übernommen“, in den folgenden Jahren wurden tausende polnische Frauen und Männer, Widerstandskämpfer inhaftiert (vgl. Lodz - Gefängnis Radogoszcz). Die Zwangsarbeit für Polen ab 14 Jahren wurde ausgeweitet, die Arbeiter*innen weitgehend entrechtet. Bei Verstößen gegen die „Arbeitsdisziplin“ drohte Einweisung in das - euphemistisch sogenannte - 'Arbeitserziehungslager“ (vgl. Lodz - Arbeitserziehungslager Sikawa) bzw. für Jugendliche vgl. Lodz - Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt.

Vorgehen gegen Kranke und Behinderte

Im Februar 1940 verboten die deutschen Besatzer der psychiatrischen Klinik 'Kochanówka' in Lodz-Baluty, neue Patienten aufzunehmen. Alle – außer den deutschen Patienten - wurden „evakuiert“: Ab 13. März 1940 wurden in drei Etappen insgesamt 692 Kranke mit LKW in die Wälder von Zgierz und Lućmierskie (s.o. bei 'Vorgehen gegen Polen') gefahren und mit Gas getötet – von Männern des Sonderkommandos Lange, das zahlreiche ähnliche Mordaktionen durchgeführt hat. Dessen Leiter Herbert Lange wurde der erste Kommandant des Vernichtungslagers Kulmhof; vgl. NS-Krankenmorde im besetzten Polen.

Vorgehen gegen Juden

In der Wirtschaftskrise der 1930er Jahren hatte die polnische Regierung Minderheitenrechte (aus dem Versailler Friedensvertrag) „ausgesetzt“ und Juden z.B. den Zugang zum öffentlichen Dienst erschwert. Nach dem deutschen Überfall wurden sie Schritt für Schritt aus dem wirtschaftlichen Leben verdrängt: Bankkonten wurden gesperrt, sie durften nicht mehr in der Textilbranche arbeiten, ihre Unternehmen wurden an Kommissare übergeben, d.h. faktisch konfisziert; die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, der Besitz von Autos und Radios wurden verboten, an jüdischen Feiertagen musste gearbeitet werden. Viele wurden im Radogoszcz-Gefängnis eingesperrt, getötet oder in KZ deportiert.

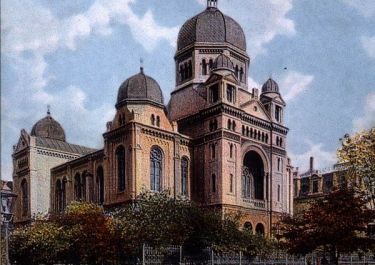

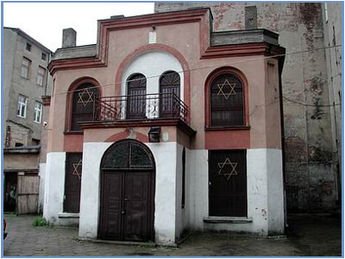

Am 4. November wies Regierungspräsident Friedrich Uebelhoer alle Juden an, eine gelbe Armbinde zu tragen (später einen gelben Davidsstern). Am 15.- 17. November 1939 zerstörten die Deutschen alle Synagogen, auch die „Große Synagoge“; die „Reicher Synagoge“ wurde wieder aufgebaut und wird seit den 1980er Jahren wieder genutzt.

Viele Juden wurden umgebracht oder zur Zwangsarbeit verpflichtet. Uebelhoer kündigte die Errichtung eines Judenghettos an, dieses wurde am 30. April 1940 hermetisch von der Stadt abgeriegelt. Es existierte bis August 1944 (vgl. Ghetto Litzmannstadt).

Die Stadt wurde nicht bombardiert und am 19. Januar 1945 von der Roten Armee befreit.

Gedenkorte in Lodz

Neben dem zentralen Gedenkort Ghetto Litzmannstadt erinnern an vielen Stellen Gedenksteine, Denkmäler, Tafeln etc. an Widerstandskämpfer und Opfer der Besatzer:

- Arbeitserziehungslager Sikawa

- Gefängnis Radogoszcz

- Jugendorganisation Promienisci

-„Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt“

zum Ghetto Litzmannstadt

- Jüdischer Friedhof

- Stacja Radegast/Bahnhof Radegast

- Park der Überlebenden/Dialogzentrum Marek Edelman

- Gedenkweg Ghetto Litzmannstadt.

Literatur/Medien

Aly, Götz: Die Belasteten. 'Euthanasie' 1939-1945, Bonn 2013, S. 92ff.

Gutman, Israel u.a. (Hg.): Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, Berlin 1993, S. 892ff.

Hensel, Jürgen (Hg.): Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820-1939. Eine schwierige Nachbarschaft, Lodz 1965

Mallmann, Klaus-Michael/Böhler, Jochen/Matthäus, Jürgen: Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation, Darmstadt 2008

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_im._J%C3%B3zefa_Babi%C5%84skiego_w_%C5%81odzi

https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA

https://de.wikipedia.org/wiki/Ghetto_Litzmannstadt

https://www.wikiwand.com/pl/Intelligenzaktion_Litzmannstadt

https://lodz.travel/de/tourismus/was-ist-hier-zu-sehen/industrieerbe/

https://lodz.travel/de/tourismus/was-ist-hier-zu-sehen/manufaktura/

Anhang: Karten, Gedenkwege, Tagebücher/Ghetto-Chronik, Literatur

Gedenkweg Ghetto Litzmannstadt mit Fotos und Beschreibungen

– Stadt Lodz (Hg.): http://www.lodz-ghetto.com (bebilderte und beschriebene Stationen von Baluter Ring/Rynek Balucki bis Jüdischer Friedhof und Bahnhof Radegast);

ergänzend: Joanna Podolska: Traces of the Litzmannstadt-Getto (mit Fotos, Karten, Auszügen aus der „Getto-Chronik“ und Stimmen zeitgenössischer Autor*innen)

Deutsch-polnisches Jugendwerk (Hg): Weg des Gedenkens an das Ghetto Litzmannstadt: https://erinnerungsorte.org/miejsca/lodz-weg-des-gedenkens-an-das-ghetto-litzmannstadt/

–

Zeitgenössische Literatur/Tagebücher/Getto-Chronik

Feuchert, Sascha / Leibfried, Erwin /Riecke, Jörg (Hg.): Die Chronik des Gettos Lodz / Litzmannstadt (= Schriftenreihe zur Lodzer Getto-Chronik). 5 Bände. Göttingen 2007 ff.

Poznanski, Jakub: Tagebuch aus den Ghetto Litzmannstadt, Berlin 2011 (hatte sich 1944 – nach den Deportationen nach Auschwitz – auf dem Ghettogelände versteckt und überlebt)

Rosenfeld, Oskar: Aufzeichnungen aus dem Getto Lodz „Wozu noch Welt“, Frankfurt a.M. 1994

Sierakowiak, Dawid: Dziennik, Warschau 2016 (Hrsg. Zydowski Instytut Historyczny)

Singer, Oskar : „Im Eilschritt durch den Getto-Tag“. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz 1942-1944. Hg. v. Sascha Feuchert, Erwin Leibfried, Jörg Riecke u.a., Berlin 2002

Weitere Literatur

Alberti, Michael: Die Verfolgung und die Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939-1945, Wiesbaden 2006, bes. S. 147ff., 217ff., 258ff., 373ff.

Gutman, Israel u.a. (Hg.): Enzyklopädie des Holocaust, Berlin 1993, S. 892 - 900

Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen während des zweiten Weltkriegs, Berlin (Ost) 1960

Klein, Peter: Die „Ghettoverwaltung Litzmannstadt“ 1940-1944, Hamburg 2009

Löw, Andrea: Juden im Getto Litzmannstadt – Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten, Göttingen 2006;

dies.: Warthegau. „Und diese Stadt wird leben, weil sie so leidenschaftlich leben will“, in: Hensel, Jürgen/Lehnstaedt, Stephan (Hg.): Arbeit in den nationalsozialistischen Ghettos, Osnabrück 2013

Miron, Guy/Shulhani, Shlomit (Hg.): The Yad Vashem Enzyklopädie der Ghettos während des Holocaust, Göttingen/Jerusalem 2014, S. 406-414

Unger, Michal: Das letzte Ghetto – Leben in Lodz Ghetto, Yad Vashem 1995

https://www.centrumdialogu.com/en/ghetto/history

https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/das-deutsche-ghetto-litzmannstadt-im-polnischen-lodz/

https://de.wikipedia.org/wiki/Ghetto_Litzmannstadt

https://de.wikipedia.org/wiki/Ghetto_Litzmannstadt#/media/Datei:Litzmannstadt_Ghetto_plan.svg

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/voelkermord/ghetto-lodz.html

https://www.erinnerungsorte.org/

(Text: Beate Kosmala 2016, erg. Uhh 2021; Fotos: B. und U. Stoll, Uhh u.a. - 2019, 2021 )